TTP读书笔记之二:恐吓型广告是否真的有效?

就像死刑不能减少重罪发生一样,我怀疑恐吓型广告是否能够改变消费者的行业习惯并进而消费你的产品。 一个可以参考的例子是耶鲁大学教授Howard Levanthal在1960年代进行一个著名实验。

Levanthal教授想知道他能否劝说一群耶鲁大学的高年级学生注射破伤风疫苗,而当时在耶鲁校园里注射破伤风疫苗是完全免费的。他分配了几个小组并给不同的小组派发了不同版本的劝吁手册,里面描述了破伤风的危害,注射疫苗的重要性。在“高恐吓度”手册里,使用的词语极度尖刻,并配有了大量彩色的病发照片;在“低恐吓度”手册里,没有图片而且语言平淡。

正常人都可以猜到:看了“高恐吓度”手册的学生比看了“低恐吓度”手册的学生对破伤风危害的认识更加深,而且更加确信注射疫苗的必要性。

然而一个月后,Levanthal发现参加了实验的学生当中只有3%注射了疫苗。其后,Levanthal改进了实验的方法——只是在手册中加上了学校医务室的地图——并找另外一批学生重做了实验,结果注射疫苗的学生猛增到28%。然而令人意外的是:在这28%的学生当中,看了“高恐吓度”手册的学生和看了“低恐吓度”比例各占一般。也就是,“恐吓度”的高度并不是决定学生注射疫苗的决定性因素——那幅地图才是。

Gladwell在《引爆流行》中引用了这个实验,他想说明的是:一旦建议变得实用和私人的,它的易记性会提高(Once the advice became pratical and personal, it became memorable)。

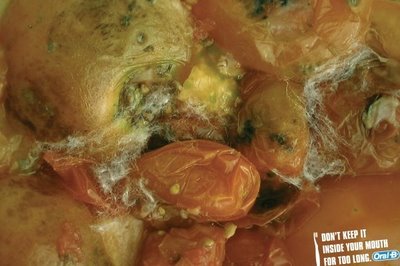

同样,我相信将“恐吓”搬到广告里,只会得到与这个实验同样的后果。更糟糕的是,人们可能对广告产生厌恶从而转嫁到产品和品牌之上。然而恐吓性广告似乎成为了某些人广告人的偏爱。不信?看看以下三个广告:

嘿,别小看这个简单的创意,可获得了今年戛纳广告节的铜狮奖(广告节对变态广告的偏爱由来有之)。可是这套广告让人相当的恶心,以至于我在想以后还要不要再买Oral-B的产品。要我看这套广告,还不如回去看F4和李宇春为Oral-B拍的广告好了。“一旦建议变得实用和私人的,它的易记性会提高。”选择一个品牌的牙具,为的是能帮助我们保护牙齿,用发霉的食物恐吓我们并不代表我们会记住这个牌子,更不代表我们会选择这个牌子的产品。

没有评论:

发表评论